Le monnayage colonial français

Le monnayage atypique de la Nouvelle-France

L’histoire coloniale de l’Amérique commence peu après la découverte du Nouveau Monde par les Européens (Christophe Colomb en 1492).

L’histoire coloniale de l’Amérique commence peu après la découverte du Nouveau Monde par les Européens (Christophe Colomb en 1492).

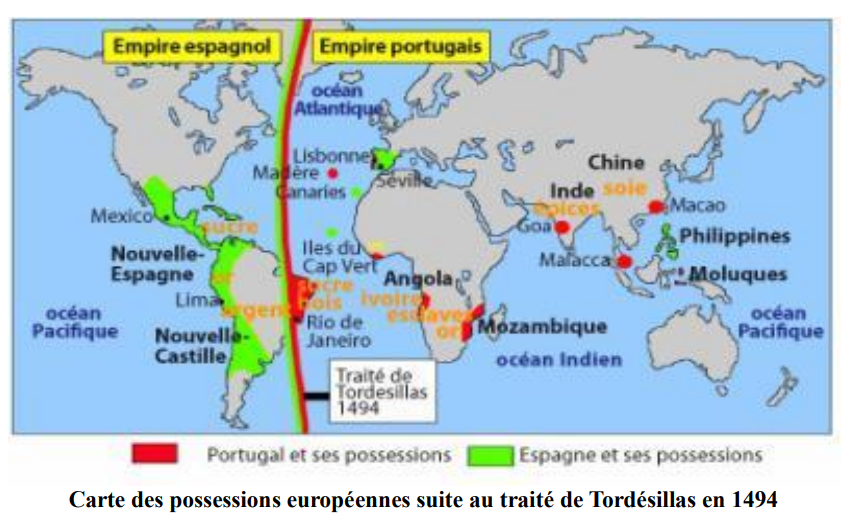

Les Espagnols et les Portugais se partagent les nouveaux territoires découverts. Les autres pays européens en sont exclus.

L’actuel territoire américain devient rapidement un enjeu international : les grandes puissances coloniales occidentales se lancent dans l’exploration et la conquête du Nouveau Monde puis bâtissent de vastes empires coloniaux qui finissent le plus souvent par être absorbés militairement et politiquement par d’autres empires.

Un essai de colonisation en Floride est mené de 1562 à 1565.

En 1562, des Huguenots français créent un territoire colonial éphémère en Floride. René de Goulaine de Laudonnière y fonde un premier fort nommé Charlesfort en l’honneur de Charles IX en 1562 et un second bastion, le Fort Caroline, le 22 juin 1564.

Après trois expéditions infructueuses (1562, 1564 et 1565), la France renonce à coloniser la Floride, suite au massacre de la colonie française par les Espagnols qui n’acceptent pas l’arrivée des Français (René de Goulaine de Laudonnière s’en sortira vivant. Il s’installe à La Rochelle en 1566. Il échappe aux massacres de la Saint-Barthélémy (1572) et meurt à Saint-Germain-en-Laye, en France, en 1574).

Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour revoir les troupes françaises en Floride, avec la prise de Pensacola de 1719 en Floride espagnole et jusqu’à l’abandon de Pensacola par les Français en 1726.

La Nouvelle-France fait partie du tout premier empire colonial français (1534-1763).

Cette première colonie plus précisément, vice-royauté du royaume de France, se situe en Amérique du Nord. Elle est d’abord une colonie-comptoir administrée par des compagnies de commerce coloniales, puis une colonie de peuplement sous le gouvernement royal du Conseil souverain. Sa capitale est Québec.

Le territoire de la Nouvelle-France représente près du tiers de l’Amérique du Nord. Il est constitué des colonies suivantes : le Canada, l’Acadie et la Louisiane.

À son apogée, il comprend ainsi le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, des Grands Lacs et du Mississippi, le nord de La Prairie, et une grande partie de la péninsule du Labrador.

La position géographique de la Nouvelle-France empêche l’expansion vers l’ouest des colonies britanniques d’Amérique du Nord, alliées aux amérindiens Iroquois, ainsi que le ralliement des treize colonies à la Terre de Rupert (actuelle Baie d’Hudson).

Ceci va entraîner de nombreuses tensions qui culmineront avec l’affaire Jumonville en 1754, événement déclencheur de la guerre de la Conquête qui se soldera par la reddition de la Nouvelle-France en 1760, puis par le traité de Paris de 1763.

La conquête de la Nouvelle-France

Dès le XVIe siècle, la Nouvelle-France attire les conquérants et les négociants européens.

En 1534, pour le compte du roi de France François Ier1 , Jacques Cartier explore la baie des Chaleurs au Canada, qui deviendra la plus importante des colonies de la Nouvelle-France. Il y rencontre des nations autochtones (Micmacs) et y fait, en tout, trois voyages.

Les coureurs des bois (trappeurs) entreprennent la traite des fourrures ou pelleterie (castors notamment) pendant la seconde moitié du XVIe siècle. En raison de problèmes causés par cette traite, le roi Henri IV accorde des monopoles de traite à des groupes de marchands à partir de 15882 , dans le but de financer la colonisation des Amériques entreprise tardivement en raison des guerres de religion.

Ce n’est qu’en 1600 que le premier comptoir commercial permanent est établi à Tadoussac.

En 1603, Samuel de Champlain, sur la pointe Saint-Mathieu, conclut un traité d’établissement au Canada avec les tribus amérindiennes : Montagnais, Malécites et Micmacs. Des colons français s’y implantent alors de façon permanente après la fondation de la ville de Québec en 1608.

La vallée du Saint-Laurent devient désormais le cœur d’un développement colonial maritime, avec pour centre le cap Diamant et l’île d’Orléans, séparés par la baie de Beauport.

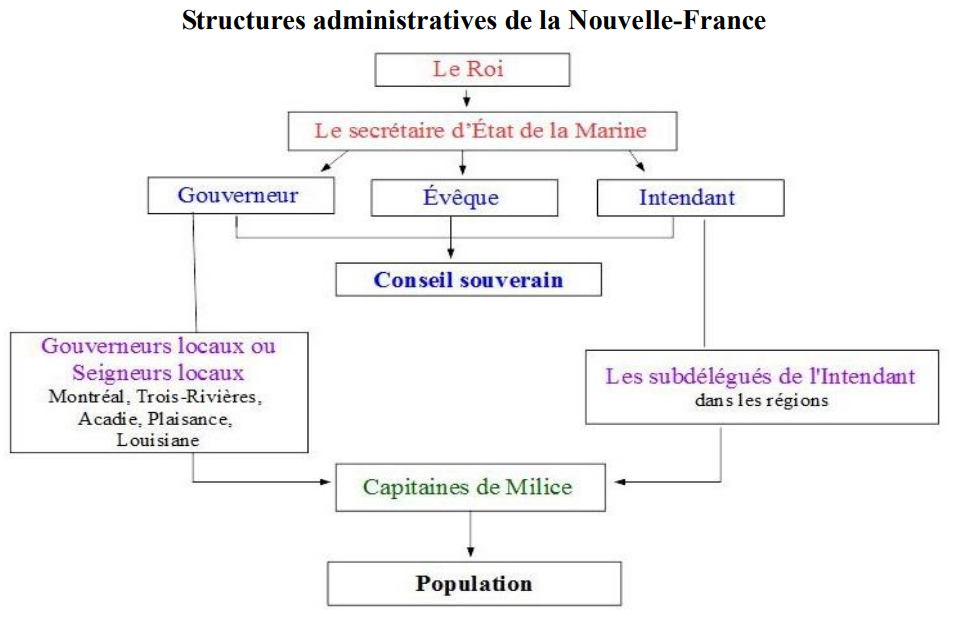

La Nouvelle-France est une vice-royauté et à tour de rôle, de hauts personnages de la Cour sont nommés vice-roi de Nouvelle-France.

En avril 1663, Louis XIV établit une institution le Conseil souverain de la Nouvelle-France (ou Conseil supérieur de Québec) qui réside dans la colonie.

La création de ce conseil signe la fin du contrat de la Compagnie de la Nouvelle-France, mise sur pied par le cardinal Armand de Richelieu, qui avait failli, selon les vue royales, à sa tâche d’établir une colonie de peuplement en Amérique.

Les trois principaux personnages à y siéger sont le gouverneur, l’évêque et l’intendant. Des conseillers les assistent dans leur tâche.

L’intendant préside les délibérations. Tous les membres répondent au Secrétaire d’État à la Marine de la France. Ceux-ci sont choisis parmi la noblesse française. Le Conseil souverain comprend en plus neuf fonctionnaires, entièrement responsables de tous les sujets législatifs, exécutifs et judiciaires.

L’intendant est responsable des affaires civiles, incluant l’administration de la justice et le développement du régime seigneurial, des finances et du commerce.

Cinq conseillers servant de Cour d’appel, forment la plus haute cour de justice en Nouvelle-France. (Le nombre des conseillers passe à 12 à partir de 1703.)

Les capitaines de milice ont le rôle de faire le recensement et d’informer les habitants des plans de l’intendant pour le développement de la colonie et de rendre compte des soucis de la population.

L’évêque a, quant à lui, la commande des affaires religieuses, comprenant la charité, l’éducation, les hôpitaux et la conversion des Amérindiens.

Le gouverneur de ce régime est le représentant direct du roi de France. Il est responsable de la défense et des relations diplomatiques

Le Conseil souverain peut émettre des règlements de police mais avec le temps, il devient presque exclusivement un tribunal d’appel.

Par un édit du 5 juin 1675, le Conseil souverain est réorganisé. Il est assimilé aux parlements du royaume et ses membres sont nommés à vie par commission royale.

Le 16 juin 1703, le nombre de conseillers est révisé et passe à 12. À partir de cette date, le roi de France ne désigne plus l’institution que sous le nom de Conseil supérieur. L’usage des expressions Conseil supérieur de la Nouvelle-France, Conseil supérieur de Québec ou simplement Conseil de Québec est fréquent. Conseil souverain du Canada est aussi parfois employé.

Cette structure gouvernementale dure jusqu’à la chute de la Nouvelle-France en 1760. Sa dernière réunion a lieu le 28 avril 1760, le jour même de la bataille de Sainte-Foy.

Le Canada relève directement du gouverneur de la Nouvelle-France qui siège à Québec. Cependant, la colonie connaît la création de trois gouvernements régionaux distincts : celui de Québec (1608), des Trois-Rivières (1634) et de Montréal (1642).

La région des Pays d’en Haut comprend le bassin versant des Grands Lacs, dont les forts de Pontchartrain (Détroit) et Michillimakinac (Sault-Sainte-Marie) forment à peu près les uniques pôles de peuplement français après la destruction de la Huronie.

Le Canada correspond aujourd’hui globalement au Québec ainsi qu’à différentes parties de l’Ontario et du Manitoba et aux États du Michigan, de New York, de l’Ohio et de Pennsylvanie. Par suite de la conquête de 1759, son patrimoine a évolué à travers le nationalisme « ancien canadien » de la Province de Québec et du Bas-Canada, auquel s’est ensuite substituée l’identité canadienne française, puis québécoise.

Lors du premier recensement effectué en Nouvelle-France, en 1666, on compte 3 215 Européens dans la vallée du Saint-Laurent.

C’est en 1664 que débarquent les premières Filles du Roy, huit cents Filles venues de France et éduquées à Paris par la fine fleur de l’aristocratie française.

Elles s’installent à demeure en Nouvelle-France jusqu’en 1673, représentant un apport de près de 25 % de la population en place. 9 ans après les premières arrivées, la population double pour un total de « 6 700 âmes en 1672 » ; elle triple en 1682, moins de 18 ans après l’arrivée des premières Filles du Roy, pour un total de 10 000 âmes.

Un siècle plus tard, la population s’élève à 90 000 personnes. Les colons français ayant peuplé le Canada de la Nouvelle-France proviennent principalement de Paris, de l’Île-de-France et des provinces françaises d’Aunis, d’Anjou, de Bretagne, du Maine, de Normandie, de Picardie, du Poitou, de Saintonge et de Touraine. Les filles du Roi proviennent de l’Orléanais alors que quelques dignitaires arrivent directement d’Île-de-France.

Plaisance ou Colonie de Terre-Neuve est fondé par les Basques du sud-ouest de la France et principalement peuplée par les colons venus de la Nouvelle-France où ils s’étaient préalablement établis.

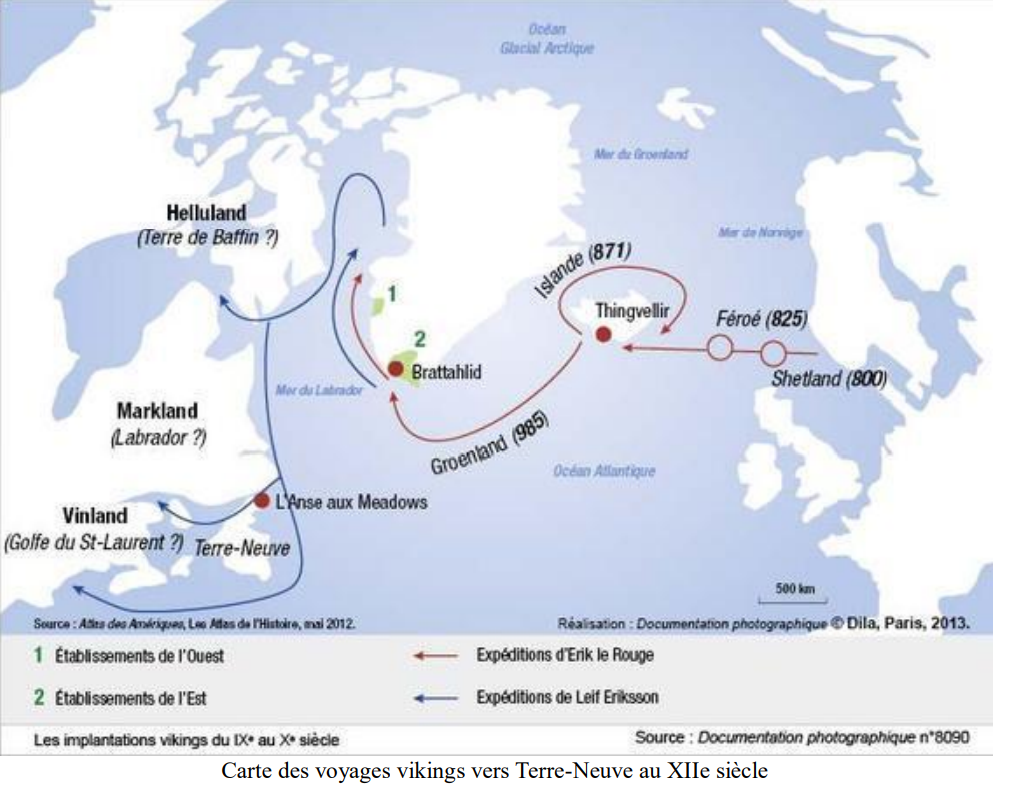

L’Acadie est explorée vers l’an mil par les Vikings. Dès le XIIIe siècle, des pêcheurs basques, bretons et normands (pour la pêche à la morue et la chasse à la baleine) ainsi que des marchands de fourrures fréquentent les côtes.

Lorsque Champlain explore la région, il identifie deux peuples, les Souriquois, correspondant aux actuels Micmacs et vivant à l’est du fleuve Saint-Jean ainsi que les Etchemins, vivant à l’ouest. Leur mode de vie est basé sur la chasse, la pêche et la cueillette.

La première implantation de colons a lieu en 1604 en Acadie et dans les îles acadiennes environnantes : Saint-Jean et Royale.

La Louisiane est une colonie ainsi nommée en l’honneur du roi Louis XIV. Elle est formée du bassin versant du fleuve Mississippi.

Découvert en 1673 par Louis Jolliet et le père Marquette, le territoire est pris par Cavelier de la Salle en 1682, au nom du roi de France, avant que Pierre Le Moyne n’y fonde la colonie en 1699.

Elle est subdivisée en deux régions administratives : la Basse-Louisiane et le Pays des Illinois, dit la Haute-Louisiane. Cette dernière région englobe la vallée de l’Ohio, fortement prisée pour le commerce de la fourrure, alors que la Basse-Louisiane s’étend sur les plantations de cannes à sucre et de coton. Outre les terres fertiles des grandes plaines, on trouve aussi en Louisiane, la culture du chanvre, de l’indigo, du lin et du tabac.

Les capitales de la Louisiane sont établies au Fort Maurepas (à Biloxi dans l’état du Mississippi), puis au Fort Louis de La Mobile (à Mobile dans l’Alabama) et finalement, au Vieux Carré de La Nouvelle-Orléans. Pour sa part, le fort de Chartres (à Saint-Louis Missouri) devient le siège des administrations régionales du pays des Illinois.

La Louisiane comme la Baie du Nord est principalement peuplée par des colons provenant de Nouvelle-France. On a une migration de colons d’un territoire à l’autre en Nouvelle-France.

L’économie en Nouvelle-France

Elle consiste en trois activités principales : la traite des fourrures, la pêche à la morue et la chasse à la baleine.

La traite des fourrures au Canada, jusque dans les années 1650, demeure une activité secondaire, à laquelle s’adonnent pêcheurs, baleiniers et explorateurs.

A la fin du seizième siècle, l’évolution de la mode européenne met en vogue le chapeau de castor à larges bords.

La mode des chapeaux de feutre est inspirée par les couvre-chefs portés par les soldats suédois durant la guerre de Trente Ans (1618-1648). Lorsque la mode se transforme et que le castor de Russie et de la Baltique est acculé à l’extinction, on se tourne vers l’Amérique du Nord.

Les chapeliers d’Europe apprennent bientôt qu’on peut confectionner du feutre de bonne qualité à partir du sous-poil ou du duvet de castor nord-américain.

Tout comme les fourrures de martre, de renard, de loutre et de vison, les fourrures de castors font l’objet d’un troc. Elles deviennent même le principal article de traite.

Il y a deux types de peaux de castor : le castor gras et le castor sec.

Le terme « castor gras » désigne les peaux de castor de première qualité prises par les Indiens. Ils les taillent en rectangles. Cinq à huit rectangles sont cousus ensemble pour former un vêtement et le côté fourrure est porté contre le corps pendant 12 à 18 mois.

Le frottement constant contre la peau aide à débarrasser graduellement la fourrure des poils qui en constituent le revêtement extérieur, et la sueur lui donne un reflet lustré. Ainsi bien engraissée, la peau devient souple et prend une teinte jaune.

Le castor gras a une plus grande valeur que le castor sec parce que les longs poils sont tombés et que le duvet a déjà été « engraissé » et s’est épaissi au contact de la peau humaine. Ce castor gras est aussi appelé castor de robe.

Le « castor sec » désigne la peau de fourrure qui a été étirée à plat, séchée et apportée directement par les Indiens. Le castor sec ou castor parcheminé conserve toujours les longs poils rugueux de l’extérieur et n’a pas l’épaisseur et la qualité du « castor gras ».

La chasse à la baleine, dès le XVIe siècle, est l’un des motifs majeurs de la colonisation basque des Amériques, notamment autour du Labrador et de l’île de Terre-Neuve.

La chasse à la baleine connaît un essor considérable avec les nouvelles inventions liées à l’essor industriel du XVIIIe siècle (graisse de baleine utilisée pour les rouages des premières machines à vapeur mais aussi pour les cosmétiques, les parfums, etc).

La pêche à la morue commence en 1524 avec la prise de possession par la France de Terre-Neuve, située en face du bassin versant du fleuve Saint-Laurent.

La France tente de marquer sa domination sur ces nouvelles terres et, le 17 janvier 1524, sur les ordres de François Ier , Giovanni Verazanno, pilote de navire florentin, quitte Le Havre avec quatre vaisseaux pour un voyage de reconnaissance sur les côtes d’Amérique du Nord.

Il traverse l’Atlantique, remonte les côtes jusqu’au Cap-Breton et prend possession de Terre-Neuve au nom de la France. Il fait une seconde expédition en 1528, suivi par Jacques Cartier qui, de 1534 à 1540, reconnaît l’insularité de Terre-Neuve, appelée par les Portugais : île des Onze mille vierges ou île de bacalhau (l’île des morues).

A partir de cette époque, les Français considèrent que Terre-Neuve leur appartient. Ils envoient des bateaux sur les Grands Bancs de Terre-Neuve pour pêcher la morue, probablement les Basques d’abord puis les ports bretons et normands de la Manche, bientôt suivis par les ports anglais.

Les côtes d’Amérique continuent d’attirer les Français. Le 15 mars 1603, Samuel de Champlain qui a quitté Honfleur pour étudier les conditions d’un établissement en Nouvelle-France, s’y installe et fonde Québec en 1608. Se sentant alors protégés, quelques Français, 300 à 400 hivernants, notamment des Basques, en profitent pour fonder les premiers établissements sédentaires sur la côte Sud-Est de Terre-Neuve.

La pêche s’y développe considérablement et, en 1628, les Français des îles malouines comptent à eux-seuls cent douze navires dans les havres de pêche, ce qui représente trois mille cinq cents à quatre mille pêcheurs.

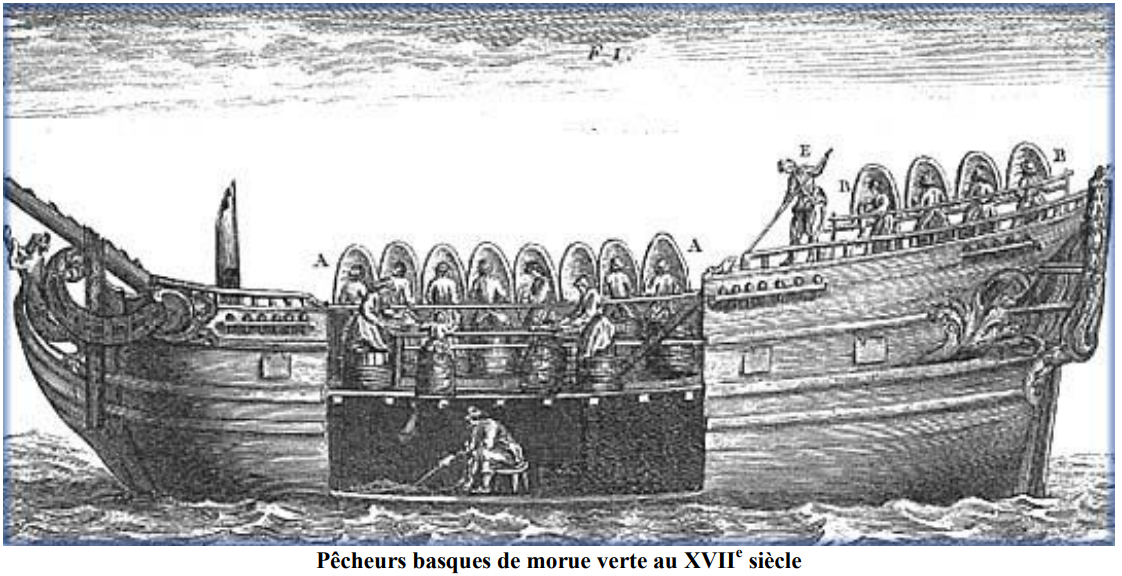

Deux modes de pêche sont pratiqués :

La pêche sédentaire, ou pêche aux chaffauds3 , pratiquée plus particulièrement par les Basques, les Malouins et les Paimpolais. Elle se pratique principalement le long des côtes poissonneuses.

A partir d’un navire au mouillage, dans un havre près de la côte, partent des chaloupes chargées de sel. A bord, trois hommes pêchent à la ligne de fond et ramènent leurs prises chaque soir sur les graves où elles sont préparées (parage, nettoyage) puis séchées sur des échafauds ou à même le sol. Le poisson ainsi préparé s’appelle « morue sèche ».

La pêche errante, pêche de la « morue verte », est pratiquée au large, plus particulièrement par les Normands et les Rochelais.

De gros bateaux se laissent dériver et suivent le déplacement des bancs de morue, qui une fois prises avec une ligne, sont séchées et mises en cale.

La pêche de la morue verte supplante progressivement la pêche sédentaire.

À partir des années 1780, une nouvelle technique se développera et deviendra prédominante : la pêche au moyen de lignes dormantes nommées « harouelles ». Pour pratiquer cette nouvelle pêche, l’armateur engagera un capitaine ou patron de pêche à la tête de trois-mâts terre-neuviers armés dans des ports comme Fécamp, Granville ou Saint-Malo.

En 1629, une expédition anglaise obligera Québec à se rendre. Les Anglais occuperont la ville qui ne sera encore qu’un gros bourg, mais Champlain en obtiendra la restitution en 1632, par le Traité de Saint-Germain-en-Laye. Hélas, ce Traité, qui rendra Québec à la France, donnera le pouvoir sur Terre-Neuve aux Britanniques, souveraineté confirmée, en 1633, par une nouvelle convention interdisant aux Français toute implantation dans l’île, ne leur laissant que « le droit de grave », c’est-à-dire uniquement le droit de pêcher et de sécher le poisson sur le rivage, moyennant une taxe de souveraineté de 5 %.

Heureusement, cette taxe ne sera pratiquement pas prélevée, mais ceci occasionnera des conflits entre les capitaines de pêche français et anglais.

Les monopoles commerciaux de 1540 à 1726

Le commerce colonial est contrôlé par des compagnies de commerce successives qui exercent des monopoles.

Le monopole basque (1540-1563)

La première expédition basque répertoriée à Terre-Neuve a lieu en 1517 mais c’est seulement à partir des années 1530 que l’on peut identifier un établissement régional. Contrairement à une idée répandue, les Basques ne se sont pas rapprochés graduellement du continent américain en poursuivant les baleines mais s’y sont rendus directement. Ce n’est pas l’extermination des baleines d’Europe qui explique la présence des chasseurs de baleines au Labrador. Ce sont toutefois les techniques et le commerce développés dans leurs expéditions de pêche à la sardine en Irlande ou de chasse à la baleine sur leurs côtes qui permettent aux Basques d’établir un monopole lucratif au Labrador. Par contre, les pêcheurs de morue bretons ont fréquentés ces eaux avant les Basques et c’est par les Bretons que les Basques ont eu connaissance de la riche population de cétacés.

Les Basques se mettent alors à pêcher la morue au Sud de l’île de Terre-Neuve, dans la baie de Plaisance, dans celle de St Mary’s et de Trepassey, ainsi qu’à l’est, dans des endroits comme Saint-Jean de Terre-Neuve et Renews. Un deuxième site de pêche est répertorié au détroit de BelleIsle, entre le Labrador et Terre-Neuve, vers 1535. Une troisième région est fréquentée, vers les années 1560, par les pêcheurs, il s’agit du détroit de Canso, dans l’actuelle Nouvelle-Écosse.

En 1541, le Français Jacques Cartier fonde l’établissement de Charlesbourg-Royal. Les assureurs et la marine espagnole questionnent les pêcheurs basques au sujet des déplacements du Français.

Les pêcheurs chassent parfois la baleine mais la première vraie expédition organisée pour la chasse à la baleine n’a lieu qu’en 1543.

Les Basques n’occupent que les détroits donnant accès au golfe du Saint-Laurent. Cela correspond à l’arrêt de l’avancée des Français vers l’Ouest à partir de 1535 comme le remarque l’historien britannique David Beers Quinn et pourrait en fait être le reflet d’une stratégie espagnole dans le contexte de la rivalité entre la France, l’Angleterre et l’Espagne. La traversée de l’Atlantique doit même être approuvée par l’Amirauté espagnole à Saint-Sébastien.

Les navires basques, armés de canons, sont imposants pour l’époque, ils sont compris dans la réserve navale espagnole et certains membres d’équipage sont réputés être farouches.

Durant les trois décennies suivantes, les Français ne fondent aucun autre établissement.

Les chasseurs continuent de pêcher à la fin de l’été, avant la migration des baleines.

Des preuves écrites (celles du poste de Buitres (Redbay) couvrant la période de 1548 à 1588 et mentionnant le naufrage du San Juan en 1563, l’hiver désastreux de 1576-1577 et un testament signé peu après par un Basque mourant (le premier document du genre écrit au Canada) indiquent que le dernier hiver passé par les Basques au Labrador fut en 1603.

De 1603 à 1612, des compagnies, entreprises temporaires de colonisation et d’exploitation voient successivement le jour, mais aucune ne réussit réellement à s’implanter dans la durée.

La Compagnie de Rouen (1612-1620)

Sous les auspices du prince de Condé, vice-roi de Nouvelle-France (1612-1620), Samuel de Champlain forme la Compagnie de Rouen, composée de marchands, qui promet de prendre à cœur les intérêts de la colonie (1614).

Cette compagnie, au lieu de coloniser le Canada, ne s’occupe que de la traite des pelleteries (des fourrures) pendant onze ans.

La Compagnie de Montmorency (1621-1627)

Le duc Henri II de Montmorency, vice-roi de la Nouvelle-France, constate que la Compagnie de Rouen s’occupe peu de la colonie. Il crée donc en 1621 la compagnie de Montmorency.

Cette nouvelle compagnie qui a les privilèges et les obligations de la compagnie de Rouen, est dirigée par Guillaume de Caen et son neveu Emery, tous deux calvinistes. Ils envoient un vaisseau à Québec au printemps de la même année pour informer Samuel de Champlain de ce changement.

Les membres de la compagnie de Rouen en sont piqués, et prennent des attitudes menaçantes. Les prétentions de ces deux compagnies nuisent considérablement aux progrès du pays. Champlain désireux de remédier à ce déplorable état de choses, envoie en France le père Georges le Baillis, pour exposer au roi la situation précaire du pays. Le résultat de cette démarche est la fusion des deux compagnies en une seule : la compagnie de la Nouvelle-France. Champlain peut alors prescrire des règlements, et maintenir ainsi dans l’ordre et le devoir, ceux qui auraient été tentés de s’en écarter.

La Compagnie de la Nouvelle-France (1627-1645)

La Compagnie de la Nouvelle-France, aussi appelée Compagnie des Cent-Associés ou Compagnie du Canada, est la première véritable tentative de colonisation de l’Amérique par la France. En effet, le Cardinal de Richelieu jugeant que la Compagnie de Montmorency ne s’occupe pas correctement de la colonie, la remplace par la Compagnie des Cent-Associés de la Nouvelle-France, le 29 avril 1627.

Les cent actionnaires, dont faisaient partie Samuel de Champlain et Richelieu, avancent pour cette compagnie, chacun un capital de 3 000 livres, ce qui constitue un capital de départ assez important.

Cette compagnie est la première à s’installer durablement au Canada parmi les Compagnies européennes fondées au XVIIe siècle.

Elle fonctionne selon le même schéma que les précédentes. Elle se voit octroyer le monopole de tout commerce à perpétuité et celui du commerce des fourrures pour 15 ans au cours desquels elle s’engage à installer, à ses frais, 4 000 colons, à administrer la colonie, à assurer la défense du territoire, et également à se consacrer à la conversion des Amérindiens.

Dès 1628, elle dirige un contingent de 400 colons.

De 1629 à 1635, Samuel de Champlain est le Lieutenant de la Compagnie en Nouvelle-France.

Sous l’Ancien Régime français, chaque communauté est gouvernée, non plus par un gouverneur, un évêque et un intendant mais par un seigneur, un prêtre et un magistrat désigné par le seigneur et le prêtre.

La Compagnie est acculée au bord de la faillite et l’agressivité des Iroquois, alliés des Anglais, ne lui permet pas de rétablir sa santé financière dans les années suivantes.

La Compagnie de la Nouvelle-France cède alors son monopole à la Compagnie des Habitants, formée de marchands canadiens qui tentent tant bien que mal d’exploiter la fourrure.

La Compagnie des Habitants (1645-1663)

La Compagnie des Habitants (ou Communauté des Habitants) est une compagnie formée de commerçants de Nouvelle-France fondée en 1645 et qui possède le monopole sur la traite des fourrures de la Compagnie de la Nouvelle-France de 1645 à 1663.

Monsieur de Lauson, gouverneur, nomme son prédécesseur Monsieur Louis d’Ailleboust de Coulonge, directeur général des pelleteries en Nouvelle-France, charge difficile où il sait ménager les intérêts contradictoires de cette compagnie et de la Grande Compagnie.

En 1663, Louis XIV procède à la dissolution de la Compagnie des Habitants et prend le contrôle de la colonie. À l’époque, il y a 69 seigneuries tenues par 62 individus et sept institutions religieuses (les Jésuites, Sulpiciens et Ursulines, les Hospitalières de Québec et de Montréal, la Fabrique de la paroisse de Québec et les Amérindiens chrétiens de Sillery).

La Compagnie française des Indes occidentales (1663-1674)

La Compagnie française des Indes occidentales reprend le monopole. Cette compagnie commerciale française est officialisée en 1664 par Colbert et dissoute en 1674.

C’est par son territoire, l’une des plus conséquentes compagnies européennes fondées au XVIIe siècle, mais l’une de celles qui auront le moins de succès financier.

La Compagnie obtient dès 1665 que le régiment de Carignan-Salières apporte une sécurité contre les invasions iroquoises et contribue au peuplement de la colonie, par l’arrivée de 1 200 hommes originaires de toutes les régions de France, de la Lorraine aux Poitou-Charentes, un recrutement supplémentaire ayant eu lieu durant le trajet.

En 1666, l’intendant Jean Talon organise le premier recensement, dénombrant alors 3 215 habitants. Puis, la population de la colonie passe à 6 700 habitants en 1672, conséquemment aux politiques d’encouragement de la natalité et nuptialité.

En 1667, plusieurs tribus d’iroquois, les Agniers et les Onneiouts, acceptent de conclure la paix. Selon l’historienne Raymonde Litalien : « Colbert souhaitait passer de la fraternisation et des alliances politiques à une véritable fusion des races et des civilisations, idée qui se heurte à des réticences : les canadiens craignent de perdre leurs privilèges, la toute-puissante église trouve que ses fidèles ont déjà suffisamment adopté de mœurs indiennes et le Roi lui-même ne voit pas d’un bon d’œil que les « sauvages » deviennent des sujets à parts entières. Finalement, le gouverneur général Denonville démontre au ministre Seignelay le 13 novembre 1685 (peu après son arrivée) que l’on ne peut franciser les indiens »

Charles Aubert de La Chesnaye, négociant de fourrures à Tadoussac entre 1663 et 1666 est nommé commis général de la Compagnie en 1666 et jusqu’en 1669, date à partir de laquelle, il quitte la compagnie pour une exploitation forestière (au Lac Saint-Jean) et une briqueterie ainsi que pour un long séjour à La Rochelle qui lui permet d’établir des relations commerciales avec plusieurs pays européens et de devenir propriétaire de plusieurs navires.

En 1672, l’intendant Jean Talon lui concède, conjointement avec deux autres associés, la seigneurie de Percé qui doit servir de port d’attache aux bateaux de pêche. Il reçoit la seigneurie de Rivière-du-Loup le 23 décembre 1673. La Chesnaye achète aussi la moitié des fiefs de SaintFrançois et de Saint-Jean (1677), les seigneuries de Le Parc, à l’est de Rivière-du-Loup (1675), et l’île aux Lièvres (1677).

La guerre de Hollande à partir de 1672 désorganise le fonctionnement de la compagnie, qui est dissoute en décembre 1674 par l’édit de Saint-Germain en Laye, après avoir accusé un passif de cinq millions de livres. Dès 1666, le Roi avait offert la liberté de commerce aux particuliers de France. Le 21 juillet 1670, il avait ouvert l’accès des îles à « tous les négociants du royaume », mais il faut un peu de temps pour que la flotte française soit à la hauteur de celle des Hollandais.

En 1672, Louis XIV impliqué dans la Guerre de Hollande cesse de financer le Canada.

La Ferme d’Occident ou Domaine d’Occident (1674-1726)

À son retour au Canada, Charles Aubert de La Chesnaye obtient peu après la dissolution de la compagnie des Indes occidentales.

Une éphémère Compagnie d’Occident est créée juste après. Le roi reprend en 1674 l’administration directe des colonies. Il fonde alors la Ferme d’Occident.

En 1674, la Compagnie d’Occident affiche une dette de plusieurs millions de livres. Le Roi révoque sa charte en mai 1675 et cède ses droits pour sept ans et 350 000 livres par an. La Compagnie d’Occident est devenue la Ferme d’Occident.

A partir de 1675 et jusqu’en 1681, les droits de cette compagnie sont détenus par Charles Aubert de La Chesnaye et son ami Jean Oudiette.

En effet, le négociant canadien en fourrures Charles Aubert de la Chesnaye, commis général de la Compagnie des Indes occidentales de 1666 à 1669, sous-loue en 1674 au représentant de la compagnie, Jean Oudiette, les droits sur le Canada, avec le monopole de la fourrure de castor, la plus rentable car un marché s’est développé pour en faire des chapeaux.

La Ferme d’Occident ou Domaine d’Occident, qui concerne les colonies de la Nouvelle-France (et des Antilles), est l’une des Cinq Grosses Fermes créées en 1674, qui succèdent à la Compagnie française des Indes occidentales. Dans le même temps, le Roi se réserve un territoire immense situé au nord de la vallée du St-Laurent, le Domaine du Roy.

Le Domaine d’Occident perçoit un droit de 3 % sur toutes les marchandises venant d’Amérique, souvent contesté car rapportant 4 millions annuellement. Le Domaine d’Occident taxe les redevances seigneuriales dans la colonie et les propriétés des personnes décédées sans héritier. C’est aussi un monopole.

Après 1674, la Ferme d’Occident est systématiquement louée, souvent par sous-contrat, aux détenteurs du bail des fermes unies. Les taux de ce loyer varièrent de 350 000 à 550 000 livres par année. Au Québec, les privilèges rattachés à cette location comprennent le droit de prélever un impôt de 25 % en nature sur des peaux de castor livrées aux comptoirs du fermier, ainsi qu’une taxe de 10 % sur la plupart des autres fourrures. C’est ce prélèvement de 25 % que Pierre-Esprit Radisson, un commerçant en fourrures, refusa de payer en 1682 lorsqu’il revint de la Baie d’Hudson chargé de peaux de castor.

En 1678, un édit royal interdit de chasser ou traiter des fourrures à plus d’un kilomètre d’une terre défrichée.

Au Québec, la Ferme d’Occident traite exclusivement avec des marchands bien établis disposant de permis de traite officiels.

Le monnayage colonial en Nouvelle-France

De rares monnaies, espagnoles et françaises, circulent. Les monnaies françaises servent surtout aux commerçants à payer leurs impôts au représentant du roi de France, le vice-roi de Nouvelle-France, donc elles repartent systématiquement en France.

Afin de maintenir le monopole français et d’en protéger ses productions, il est interdit aux colons de produire autre chose que la nourriture dont ils ont besoin, ce qui favorise une contrebande avec les colonies britanniques toutes proches.

La disette d’espèces menace aussi la sécurité de la colonie car elle rend impossible le paiement des troupes qui doivent maintenir le calme chez les Iroquois. En fait, les espèces frappées en France arrivent de manière très aléatoire, souvent une seule fois l’an, par bateau.

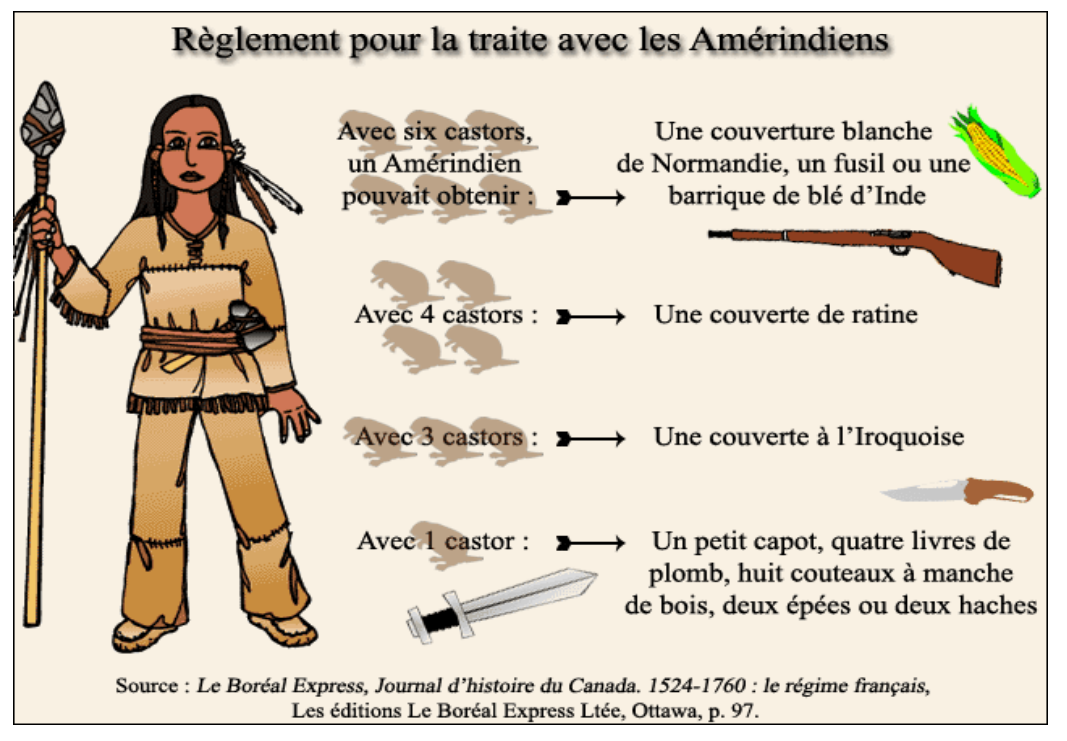

Le troc est donc couramment utilisé. Il se pratique beaucoup au niveau des échanges commerciaux entre Amérindiens et Européens, et entre Européens eux-mêmes. Il est basé sur des échanges de peaux de castors ou des bouteilles d’alcool.

Bien que la traite des fourrures soit axée sur le troc, soit l’échange de marchandises pour d’autres biens, une monnaie-étalon d’échange s’impose sous forme de peau de castor. Au sein des compagnies de pelleterie, une seule peau de castor adulte, de première qualité et en parfait état est appelée « plue 4 ».

Le plus devint l’unité fixe de troc pour mesurer la valeur de toutes les marchandises de traite et autres pelleteries. Ainsi, la valeur totale des fourrures peut être cotée en plus et les Indiens peuvent obtenir l’équivalent en marchandises de traite.

En 1740, la Compagnie anglaise du Nord-Ouest fabrique même des jetons indiquant aux Indiens la valeur des fourrures qu’ils veulent échanger. Avec ces jetons, les Indiens peuvent échanger leurs prises contre un vaste assortiment de produits.

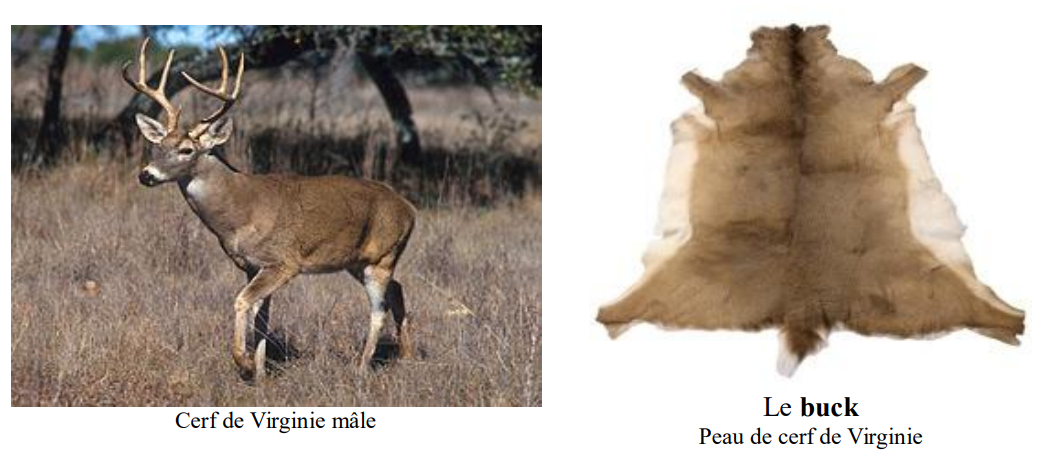

De même, les commerçants américains dans le sud des Grands Lacs utilisent comme étalon le « buck », soit la peau de cerf de Virginie mâle de grande taille, pour calculer la valeur des fourrures et des marchandises de traite européennes (avec 5 bucks, on a une caisse de six bouteilles de Whisky).

Les peaux de cerf servent à fabriquer des vêtements, notamment des vestes de chasse très prisées des coureurs des bois.

Le buck va devenir plus tard l’équivalent du dollar américain.

La peau d’animal (et pas seulement celle de cerf), moyen d’échange traditionnel de l’époque, était devenue une valeur étalon. Cependant, toutes les peaux ne se valaient pas. Une peau d’un animal tué en hiver était de meilleure qualité que celle d’un animal tué en été. La première pouvait valoir un buck, tandis qu’il en fallait plusieurs de la deuxième catégorie pour arriver à un buck. Il y avait aussi la taille. « Passe moi dix peaux de lapins, je te file une peau d’orignal ! Ça fait un buck de chaque côté. »

Peu à peu, avec les vagues de colonisation européennes, les échanges de ce type ont diminué, mais quand le dollar a fait son apparition en 1792, le terme « buck » est resté, comme un mot d’argot pour désigner un dollar.

Mais ce système a ses limites.

Pour pallier la pénurie « d’espèces sonnantes et trébuchantes », il devient indispensable d’établir un nouveau système monétaire : la monnaie de carte, atypique et fascinante.

Le but est de rembourser ces monnaies de carte en espèces sonnantes et trébuchantes dès que possible.

Le premier monnayage régional de la Nouvelle-France est cette monnaie de carte.

C’est une monnaie de nécessité apparue d’abord au Canada et devenue moyen de paiement par cours forcé sous le règne de Louis XIV en 1685. Cet instrument financier consistait en la première tentative de monnaie fiduciaire française et nord-américaine.

D’autres formes de monnaie de carte5 sont également utilisées en Louisiane française.

En effet, en Nouvelle-France, à la fin du XVIIe siècle, la rareté des pièces de monnaie française est criante au Canada, surtout l’hiver, puisque les navires ne peuvent circuler sur le fleuve Saint-Laurent en raison de l’épaisseur de la glace, empêchant la livraison des marchandises.

Le 16 février 1670, des pièces de monnaie en argent (15 et 5 sols) et en cuivre (double tournois) pour un montant total de 100 000 livres, sont frappées à Paris et envoyées en Nouvelle-France. Mais ces pièces sont utilisées pour envoi de fonds, ainsi il y a peu de pièces de monnaie spécifiques aux régions avec lesquelles on commerce.

En 1674, le Roi donne l’ordre qu’en ses colonies tous les comptes, achats et paiements divers soient impérativement soldés en argent sonnant.

Cependant, en 1684, Louis XIV envoie des soldats au Canada, ordonne de les y faire vivre mais oublie leur paie. Jacques de Meulles, intendant de la justice, police et finances en Canada, Acadie, Isle de Terre Neuve et autres pays de la France septentrionale, n’a pas de fonds pour payer les fonctionnaires coloniaux et les troupes.

En juin 1685, il émet donc des notes de crédit d’un nouveau genre : « à cette époque, il n’y avait pas encore d’imprimerie dans la colonie, et d’un autre côté, comme peu d’habitants savaient écrire, le papier n’était pas en abondance. Mais pendant les longues soirées d’hiver, les jeux de cartes étaient l’amusement favori de la population, et par conséquent, il s’en trouvait un dépôt assez considérable ».

Le bon papier étant rare, il réquisitionne donc les cartes à jouer dans la colonie et, apposant son sceau et sa signature, et les émet en différentes coupures en tant que valant pour monnaie ou espèces. Par ordonnance, ces cartes sont reconnues légales et les marchands sont sommés de les accepter.

Il écrit de Québec, le 24 septembre 1685, au ministre secrétaire d’État au département de la Marine : « Je me suis trouvé cette année dans une très grande nécessité touchant la subsistance des soldats ; vous n’aviez ordonné de fonds, Monseigneur, que jusques en Janvier dernier, je n’ay pas laissé de les faire vivre jusques en septembre qui font huit mois entiers. J’ay tiré de mon coffre et de mes amis tout ce que j’ay pu, mais enfin les voyant hors d’estat de me pouvoir rendre service davantage, et ne sçachant plus à quel saint me vouer, l’argent estant dans une extrême rareté, ayant distribué des sommes considérables de tous costez pour la solde des soldats, je me suis imaginé de donner cours au lieu d’argent à des billets de cartes que j’avais fait couper en quatre ; je vous envoye Monseigneur, des trois espèces, l’une estant de quatre francs, l’autre de quarante sols et la troisième de quinze sols, parce qu’avec ces trois espèces je pouvais faire leur solde juste d’un mois, j’ay rendu une ordonnance par laquelle j’ay obligé tous les habitants de recevoir cette monoye en payement et luy donner cours, en m’obligeant en mon nom de rembourser les dits billets, personne ne les a refusés et cela a fait un si bon effet que par ce moyen les trouppes ont vescu à l’ordinaire. »

Ainsi est apparue la « monnaie de carte », cinq ans avant l’émission de papier-monnaie au Massachusetts.

L’historien William John Eccles écrit que « c’est à lui [De Meulles] que revient le mérite d’avoir imaginé un système plein d’ingéniosité : la mise en circulation de la monnaie de carte, la première monnaie de papier en Amérique du Nord ».

« De Meulles utilisera des cartes à jouer ordinaires, soit entières, ou coupées en deux ou en quatre, avec le mot «bon» inséré sur chacune, pour une certaine somme, signé et scellé dans la cire de sa propre main et contresigné par l’intendant au moment de leur émission ».

– La première évaluation était par exemple de 4 livres pour une carte entière ; une demi carte valait 2 livres, et le quart de carte, quinze sous – .

« George Heriot, maître général des postes de l’Amérique britannique, dans ses Voyages au Canada en 1805, cité par Alfred Sandham dans son ouvrage, The Coins, Medals and Tokens of the Dominion of Canada (Montreal, 1869), dit que chaque carte portait l’empreinte des armes de France (sur de la cire), sa valeur nominale et les signatures du trésorier, du gouverneur-général et de l’intendant. Il semble difficile d’admettre qu’autant d’inscriptions aient pu figurer sur une surface aussi restreinte que présente le quart d’une carte à jouer, et l’éminent historien américain, Francis Parkman, dans The Old Regime in Canada, en se référant, pour la description de ces cartes à un Mémoire adressé au Régent en 1715, n’a pas remarqué que l’auteur indique d’autres valeurs que celles de l’émission primitive et parait viser une émission ultérieure. Il y a tout lieu de croire que les cartes de de Meulles ne portaient que l’empreinte dans la cire à cacheter d’une fleur de lis couronnée, leur valeur et les signatures du commis du trésorier et de l’intendant ».

On échange la monnaie de carte pour des espèces sonnantes dès qu’on peut s’en procurer, puis on détruit par le feu la carte ainsi annulée.

Différentes monnaies de carte circulent.

Quelques années après cette première expérience, on émet de nouvelles cartes en octobre 1711. La première série est retirée de la circulation et il n’en subsiste apparemment plus car d’autres émissions suivent en 1714 et 1717, mais avec cette dernière, on ordonne le retrait total des vieilles cartes.

Selon P. N. Breton, « on ne trouve une première description des cartes que dans la délibération prise le 1er octobre 1711 par MM. de Vaudreuil, gouverneur ; Raudot, intendant ; et de Monseignat, contrôleur de la marine ; mais au sujet seulement de la fabrication de 3 000 cartes de 100 livres et de 3 000 cartes de 50 livres : l’écriture des cartes de 100 livres en travers, sur des cartes noires (c’est-à-dire des cartes aux figures noires). Et l’écriture des cartes de 50 livres de haut en bas, sur des cartes rouges entières (c’est-à-dire aux figures rouges). »

Cette monnaie est très populaire en Nouvelle-France jusqu’à la déclaration du roi Louis XV du 5 juillet 1717 « ordonnant que la monnaie de carte n’aura plus cours au Canada, sinon pour la moitié des valeurs écrites sur les cartes. La déclaration supprime en outre la monnaie du pays et instaure la monnaie de France ». La monnaie de carte s’est, entre temps dévaluée, du fait de la surabondance d’émission.

Cependant, les cartes restent en circulation face à la nécessité, jusqu’en 1719.

En 1720, toutes ces cartes sont rachetées par le gouvernement. En effet, la monnaie de carte n’ayant été remplacée par aucun autre moyen d’échange, cette réforme monétaire déclenche une récession.

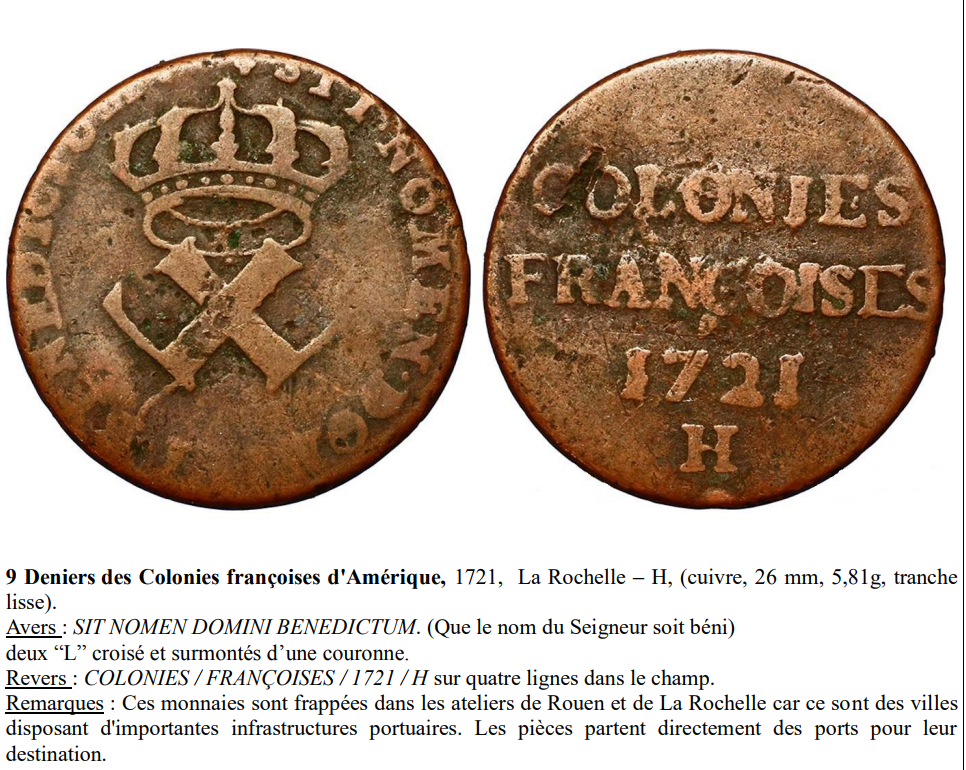

En 1722, la France tente de remédier à la situation par la mise en circulation de pièces de monnaie de cuivre frappée suite à un édit de juin 1721 enregistré par la Cour des Monnaies de Paris le 8 juillet 1721 ; mais celles-ci ne sont pas bien accueillies par les commerçants. Les 534 000 exemplaires frappés, prévues pour la Louisiane, l’Acadie et le Québec, sont donc renvoyés en métropole en 1726 directement de la Louisiane, lieu de leur arrivée à partir duquel elles devaient être acheminées dans les autres régions de Nouvelle France.

Peut-être ces pièces auraient-elles été mieux accueillies si elles avaient été en métal plus noble (argent ou or).

Des particuliers également émettent des billets sur la base de leur propre solvabilité en guise de mode de paiement, une pratique qui existait avant le retrait de la monnaie de carte et qui sera utilisée de façon périodique pendant le restant du XVIIIe siècle et une bonne partie du XIXe siècle.

Le 2 mars 1729, une nouvelle ordonnance autorise la fabrication d’un montant total de 400 000 livres en cartes de 24 livres, 12 livres, 6 livres, 1 livre, 20 sols, 15 sols, 7 sols et 6 deniers.

À la différence des cartes à jouer mises en circulation de 1685 à 1714, celles de la deuxième période sont imprimées sur un simple carton blanc, donc sans illustration, et leurs dimensions varient selon leur valeur nominale. On a donc bien affaire à une forme de monnaie fiduciaire, qui hérite sans doute de l’expérience, pourtant désastreuse, de la Banque générale.

Ce système se poursuit jusqu’au temps de l’intendant Bigot et de la chute de la Nouvelle-France. L’inventaire de Jacques Le Ber de Montréal, daté du 7 juin 1735, comprend 84 livres huit sols et trois deniers en pièces de monnaie, et une valeur de 2 833 livres en cartes, témoignant de la prédominance de la monnaie de carte.

Vers 1750 Bigot introduit comme nouvelle monnaie, une note non autorisée appelée ordonnance. Ce système qui équivaut à celui des lettres de crédit ou de change fonctionne ainsi : contrairement aux émissions de cartes, elles ne sont approuvées ni par sceau ni par signature du Gouverneur. Celles-ci ont une taille plus que double. On utilise des formulaires de papier ordinaire imprimés en France avec des espaces vierges à remplir pour indiquer montant, date et numéro.

Ces « ordonnances » sont tirées du trésor de Québec ou, en cas de la chute de la capitale, elles proviendront du trésor de Montréal ; considérées comme du comptant, elles sont convertibles en totalité, soit en monnaie de carte, soit par des traites6 au trésorier de la Marine en France.

Cette méthode offre de vastes possibilités de spéculation, à la fois par le gouvernement et par la population. À ses débuts, les « ordonnances » de Bigot sont légères, mais à la fin du régime français, elles dépassent 80 millions de livres. C’était une grosse somme à rembourser pour un pays appauvri.

De telles émissions perdurent sur le territoire canadien jusqu’en 1771, et se combinent aux ordonnances de paiement et aux lettres de change. Rien ne sera remboursé par la France après la défaite de 1760.

Avec la prise du Québec et de Montréal en 1759-1760, l’aventure des monnaies de carte va commencer à s’achever. Dans les négociations menées, la valeur de ces monnaies de carte est dévaluée de 50 à 80%.

Après la conquête britannique (1754-1763), les Canadiens détiennent encore l’équivalent de quelques 16 millions de livres en monnaies de papier, dont seulement 3,8% en monnaies de carte.

En 1771, ces monnaies de carte disparaissent complètement. En effet, à cette date, il y a à peine 70 000 colons français contre près d’1 million de colons britanniques.

« La guerre qui survint au Canada apporta un trouble profond dans les finances de la métropole déjà obérées par la guerre de Sept ans. Le paiement des dépenses de la colonie fut suspendu par arrêt du 15 octobre 1759 et les lettres de change tirées sur le Trésor demeurèrent impayées. Le Canada abandonné à ses faibles ressources, vit bientôt son papier-monnaie tomber en complet discrédit et perdre toute valeur commerciale. Après la conclusion de la paix, le conseil d’État, par un arrêt en date du 29 juin 1764, décida l’extinction et la liquidation de la monnaie de carte. Elle avait duré quatre-vingts ans ».

Aucune carte des années 1685-1714 n’est pour l’heure parvenue jusqu’à nous.

En même temps que ces monnaies de carte et ces ordonnances de Bigot, circulent, un petit nombre de pièces frappées en France, sous les rois de France, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, sont utilisées par les Français de Nouvelle-France :

L’unité monétaire qui circule dans la colonie est la livre qui se subdivise en sols et en deniers. Jusqu’en 1717, la valeur de la monnaie en Nouvelle-France équivaut à 75 % de celle qui prévaut en France. Par la suite, la valeur de la livre de Nouvelle-France devient équivalente à celle qui circule en France : 1 livre = 20 sols et 1 sol = 12 deniers.

Les quatre guerres intercoloniales (1689-1763)

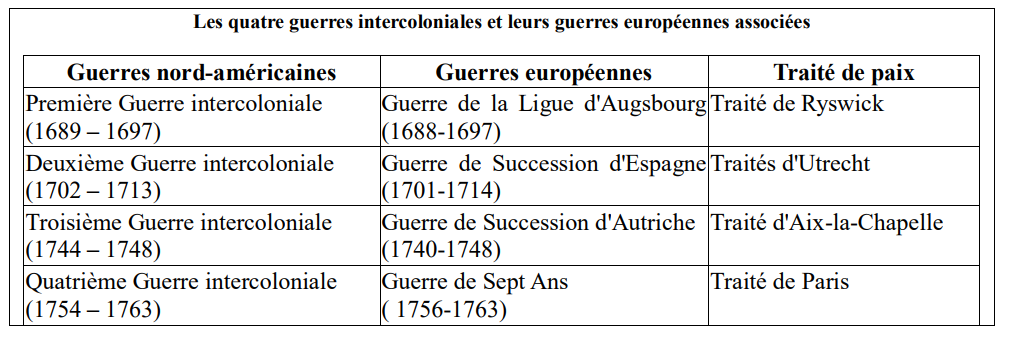

En Amérique du Nord, quatre grandes guerres intercoloniales opposent la France à l’Angleterre (puis la Grande-Bretagne) entre 1689 et 1763. Ces quatre conflits se déroulent en Amérique comme conséquence de guerres européennes. Bien que certaines de ces guerres impliquent aussi l’Espagne et les Pays-Bas, dans chaque guerre il y a d’un côté la France, son empire de la Nouvelle-France et ses alliés amérindiens, contre l’Angleterre, ses Treize Colonies et ses propres alliés amérindiens.

Aux États-Unis, les guerres sont appelées les French and Indian Wars (guerres françaises et indiennes), un nom qui omet de décrire l’autre partie des belligérants à savoir, les Britanniques et leurs alliés.

De 1689 à 1763, les Anglais et les Français ne cessent de s’affronter.

Les rivalités coloniales sont exacerbées et chaque camp utilise l’appui indien (Algonquins et Hurons par les Français ; Iroquois par les Britanniques). Les colonies britanniques pensent même à une union, une collaboration militaire entre elles pour faire face à l’hostilité française. À partir de 1756, les tensions américaines s’inscrivent dans le contexte troublé des relations européennes.

Les colonies françaises, anglaises et espagnoles s’affrontent violemment lors de la Guerre de la Conquête, théâtre américain de la guerre de Sept Ans.

Les alliances amérindiennes

Les Français sont alliés avec presque toutes les nations amérindiennes d’Amérique du Nord. Les Amérindiens constituent une force importante dans la défense de la Nouvelle-France. Comme les miliciens, ils sont efficaces dans la guerre d’embuscade. Même si chaque nation amérindienne a ses propres rites et traditions, il est possible d’observer une constante dans les tactiques de guerre et les stratégies adoptées par les Amérindiens qui prennent part au conflit.

D’abord, ceux-ci ne se battent jamais en terrain à découvert ; les tactiques de l’embuscade et de camouflage sont plutôt le propre de ces alliés français. En fait, l’attaque-surprise est leur plus fort atout. Elle prend de court les soldats anglais habitués à la bataille en rangée et fait, en conséquence, beaucoup de ravages.

Quant aux préparatifs de guerre, malgré quelques variantes d’un groupe à l’autre, on observe certains éléments communs : de longues discussions avant le départ, accompagnées du calumet de la guerre et de danses. Les rêves prémonitoires sont également très populaires pour prédire l’issue d’une guerre ou si elle représente un danger pour un individu ou une nation entière. Les armes utilisées par les Amérindiens sont en général des couteaux, des haches et des fusils.

Les nations iroquoises : les tribus des Agniers (Mohawks), des Onneyouts (Oneida), des Onontagués (Onondaga), des Goyogouins (Cayugas) et enfin celle des Tsonnontouans (Senecas) sont alliées aux Anglais et aux colons américains.

Les milices de la Nouvelle-France

Formées en Nouvelle-France depuis 1669, les milices sont constituées de tous les hommes valides âgés entre 16 et 60 ans. Les miliciens préfèrent la guerre d’embuscade, c’est-à-dire cachée dans les bois. Les miliciens sont des hommes recrutés en campagne et en ville, qui n’ont pas de formation de soldat. En temps de conflit, ils sont obligés de prendre les armes.

Sans uniforme militaire, les miliciens reçoivent à chaque campagne une partie de l’équipement. Les troupes s’arment elles-mêmes et il est attendu d’elles qu’elles soient en possession d’une bonne provision de plomb, de poudre et de mèche. L’intendant fournit un fusil à ceux qui n’en possèdent pas.

Chaque milice appartient à un siège d’un gouvernement régional. En Nouvelle-France, ceuxci sont au nombre de trois, Québec, Trois-Rivières et Montréal. La milice de Montréal est réputée pour être la plus active et la plus efficace en raison du fait qu’elle est composée de plusieurs voyageurs qui font la traite des fourrures. En conséquence, celle-ci est entraînée surtout pour les combats d’embuscades dans les bois (aussi appelés la petite guerre), ce qui a d’ailleurs valu à ses hommes d’être surnommés les « Loups blancs » par les autres districts et par les Amérindiens. En 1759, environ 5 455 miliciens de Montréal sont mobilisés, dont 4 200 se rendent à Québec pour le siège. La plupart sont positionnés sur la côte de Beauport.

Les milices américaines

Pour protéger les colons des Treize colonies américaines contre les attaques et les raids franco-indiens, une unité spéciale, les Rangers7 , est formée. Ils deviennent une arme importante dans les tactiques américaines ; ils sont incorporés à l’armée régulière. En fait, en 1755, Lord Loudoun s’aperçoit que les embuscades pratiquées par ces Rangers, combinées avec les nouvelles tactiques et unités des troupes régulières britanniques, peuvent s’avérer un atout puissant. Ainsi, on trouve des Rangers à partir de ce moment sur tous les fronts.

Parallèlement aux Rangers, il faut compter, parmi les effectifs américains au sein des forces britanniques, les Colonial Pioneers, issus des troupes de terre américaines. Ces soldats sont entraînés environ huit mois par an par leur législature provinciale et sont payés et équipés par leur colonie respective.

C’est au Massachusetts, colonie la plus peuplée, qu’on trouve le plus grand nombre de Colonial Pioneers : ils sont au nombre de 6 800 en 1759. D’après les documents qui subsistent du conflit, ces militaires n’ont pas participé directement aux combats et sont plutôt utilisés pour construire et maintenir les fortifications, batteries et campements britanniques.

La première guerre intercoloniale (1689-1697)

En 1689, certaines colonies anglaises, principalement celle de New York, incitent les CinqNations iroquoises à attaquer la Nouvelle-France. En août, un fort groupe d’Iroquois se lance à l’attaque du village de Lachine sur l’Île de Montréal et le ravage complètement.

En représailles, le gouverneur Frontenac envoie trois groupes composés d’Amérindiens, de soldats et miliciens Français à l’assaut de trois villages de la Nouvelle-Angleterre. Ils détruisent Corlar, aujourd’hui Schenectady, New York, font un Raid sur Salmon Falls (aujourd’hui Berwick, Maine) et Casco (Fort Loyal, aujourd’hui Falmouth, près de Portland dans le Maine) pendant l’hiver 1690.

Les Colonies anglaises lancent, la même année, deux attaques qui doivent être simultanées sur Québec et Montréal. L’amiral William Phips dirige une flotte qui s’empare d’abord de PortRoyal en Acadie mais il échoue devant Québec. Quant à Francis Nicholson qui dirige l’attaque sur Montréal par le couloir du Lac Champlain, il doit rebrousser chemin, ses troupes étant décimées par la maladie.

Le reste de cette guerre en Amérique est l’affaire du Français Pierre LeMoyne d’Iberville. Entre 1692 et 1696, il chasse les Anglais de l’Acadie en détruisant le fort Pemaquid, il saccage les installations de pêche des Anglais à Terre Neuve et expulse à deux reprises les Anglais de la baie d’Hudson.

Le reste de cette guerre en Amérique est l’affaire du Français Pierre LeMoyne d’Iberville. Entre 1692 et 1696, il chasse les Anglais de l’Acadie en détruisant le fort Pemaquid, il saccage les installations de pêche des Anglais à Terre Neuve et expulse à deux reprises les Anglais de la baie d’Hudson.

En 1697, le traité de Ryswick, ne sert pas vraiment les intérêts de la Nouvelle-France. Comme en Europe, on revient plus ou moins à la situation d’avant la guerre, toutes les conquêtes d’Iberville sont en quelque sorte annulées. Cependant, la Nouvelle-France sort, elle aussi, intacte de ce conflit.

La deuxième guerre intercoloniale (1702-1713)

La Deuxième Guerre intercoloniale (ou Queen Anne’s War dans l’historiographie britannique) désigne le théâtre américain de la guerre de Succession d’Espagne entre 1702 et 1713.

Ce conflit est le second des guerres intercoloniales qui opposent les colonies françaises et anglaises (puis britanniques) en Amérique du Nord pour le contrôle du continent. Les alliés amérindiens des puissances européennes sont également impliqués dans les combats, ainsi que l’Espagne alors alliée de la France.

La guerre se déroule sur trois fronts :

La Floride espagnole et la Province anglaise de Caroline sont chacune sujettes à des attaques des deux camps. Les Anglais engagent les Français basés à Mobile, dans ce qui s’apparente plus à une guerre par procuration avec le soutien des tribus amérindiennes. Ce théâtre d’opérations n’entraîne pas de grands changements territoriaux, mais élimine presque toutes les populations amérindiennes de Floride, ainsi que le réseau espagnol de missions dans la zone.

Les colonies anglaises de Nouvelle-Angleterre affrontent les forces françaises et amérindiennes basées en Acadie et au Canada. La ville de Québec est attaquée à plusieurs reprises par des expéditions britanniques.

La capitale de l’Acadie, Port-Royal est prise en 1710. Les Français et leurs alliés amérindiens mènent des raids contre des cibles dans la Province de la baie du Massachusetts dont le célèbre raid sur Deerfield en 1704.

Sur Terre-Neuve, les colons anglais basés à Saint-Jean à l’ouest de l’île se disputent le contrôle de l’île avec les Français établis à Plaisance, à l’est. La plupart des opérations militaires se réduisent à des raids de destruction des outils économiques de l’adversaire. Les Français capturent la ville de St. John’s en 1709 mais les Britanniques la réoccupent rapidement après que les Français l’aient abandonnée.

À la suite d’une paix provisoire en 1712, le traité d’Utrecht met fin au conflit en 1713. La France abandonne ses revendications sur l’Acadie, la Baie d’Hudson et Terre-Neuve au profit de l’Angleterre mais conserve l’Île du Cap-Breton et certaines îles dans le Golfe du Saint-Laurent. Certains termes du traité sont ambigus et les revendications de nombreuses tribus amérindiennes ne sont pas incluses dans le traité, ce qui laisse présager de futurs conflits.

La troisième guerre intercoloniale (1744-1748)

En Amérique, la rivalité est toujours aussi vive entre les colonies anglaises et la colonie française. Pendant les trente ans de paix (1714-1744) qui ont suivi la Deuxième Guerre intercoloniale (1702-1713), la France et l’Angleterre se sont employées à renforcer leurs positions en multipliant les forts et forteresses sur leur territoire. Les Français ont érigé la forteresse de Louisbourg sur l’Isle Royale (île du Cap Breton) pour assurer une présence française en Acadie.

La fourrure et la pêche sont toujours des enjeux du conflit, mais un nouveau vient s’y ajouter : le territoire à l’ouest des Appalaches, la Vallée de l’Ohio. Les colonies anglaises du littoral atlantique considèrent cet espace comme un prolongement naturel de leur territoire tandis que les Français ne veulent pas sacrifier la route par laquelle ils passent pour se rendre dans la lointaine Louisiane, leur possession du golfe du Mexique.

La Nouvelle-France n’a pas les moyens de lancer des attaques d’envergure, et se contente de petites attaques sur des villages de la Nouvelle-Angleterre. Pour leur part, les habitants de Boston veulent absolument se débarrasser de la présence gênante de Louisbourg et ils organisent, en 1745 le siège de la forteresse qui doit capituler après un peu plus de 40 jours, à la grande stupéfaction des Français qui l’avaient pourtant qualifiée d’imprenable.

La France tente de reprendre sa place forte en 1746 mais c’est un échec complet. Cependant, elle prend sa revanche en réussissant un coup d’éclat en Inde : elle s’empare de Madras, un comptoir d’épices important pour l’Angleterre.

Quand la guerre se termine en 1748 par le traité d’Aix-la-Chapelle, décidant de revenir à la situation d’avant la guerre, la France échange avec l’Angleterre Madras contre Louisbourg. Louisbourg continue donc d’assurer une présence française dans le golfe du Saint-Laurent.

La quatrième guerre intercoloniale (1754-1763)

La guerre de la Conquête (1754-1763) est le nom donné au théâtre nord-américain de la « guerre de Sept Ans » qui sévit en Europe.

Depuis la fin du XVIIe siècle, Français et Anglais étendent leurs possessions nordaméricaines les uns aux dépens des autres et se trouvent confrontés, au travers de ces rivalités maritimes, coloniales, territoriales et commerciales, par le biais de plusieurs conflits militaires en Amérique qui se superposent aux guerres européennes d’alors.

Aux États-Unis, on désigne fréquemment ce conflit sous l’appellation curieuse de French and Indian War (La guerre française et indienne). Elle voit s’affronter les Français, leurs milices de la Nouvelle-France et leurs alliés amérindiens d’un côté, et les Britanniques, leurs milices américaines et leurs alliés iroquois de l’autre, pour la domination coloniale de l’Amérique du Nord.

Les hostilités commencent en 1754 avec l’affaire de Jumonville, deux ans avant le déclenchement de la guerre en Europe, lors d’accrochages dans la vallée de l’Ohio.

En effet, au milieu du XVIIIe siècle, les colons français de la Nouvelle-France ambitionnent de coloniser la vallée de l’Ohio, la «Belle Rivière». Ils érigent un fort, Fort-Duquesne, au milieu de la contrée. Irrités, les colons anglais de Virginie répliquent avec un autre fort à proximité immédiate : Fort Necessity.

Le commandant de Fort-Duquesne envoie l’un de ses adjoints, Joseph Coulon de Villiers, sieur de Jumonville, en délégation auprès de l’officier virginien, un certain George Washington8 , en vue de le prier de quitter les terres du roi de France.

Une lutte s’engage entre Français et Anglais pour le contrôle de la Vallée de l’Ohio et se solde par une victoire anglaise.

Devant la résistance de la Nouvelle-France aux attaques ennemies qui n’ont pu, jusque-là, enlever aux Français que l’Acadie, les treize colonies britanniques, au milieu du XVIIIe siècle, se trouvent toujours encerclées à l’ouest et au nord par un vaste mais finalement faible empire français, reposant plus sur les alliances avec les Amérindiens et la combativité de ses colons que sur un réel soutien de la part de la métropole.

Lors des trois premières années de guerre, la France et ses alliés rencontrent une série de victoires. Louis XV en commémoration de ces exploits fera frapper à Paris, en 1758, une médaille.

Dès 1754, la panique gagne les colonies britanniques. Charles Lawrence discute avec William Shirley, gouverneur du Massachusetts, de la possibilité de remplacer les Acadiens par des colons anglo-américains. En juin, il rencontre des délégués acadiens et exige d’eux un serment d’allégeance inconditionnel envers le roi d’Angleterre.

Les Acadiens refusent. En juin 1755, Lawrence ordonne aux commandants d’attirer les hommes français de leurs districts respectifs, dans les ports, de les y arrêter et de les y détenir. Des navires viennent les chercher pendant que d’autres troupes vont arrêter les femmes et les enfants chez eux. Les déportés sont divisés par groupes, puis embarqués sur les navires. En tout, de 10 000 à 15 000 Acadiens seront déportés. Seul 20 % environ de la population d’Acadie a pu s’échapper au Québec.

La déportation des Acadiens9 constitue une opération de nettoyage ethnique de grande envergure, compte tenu de la démographie de l’époque.

Mais le conflit ne tarde pas à prendre une ampleur inattendue du fait de l’intensification des opérations en Europe et de la volonté, de la part de Londres, d’éliminer définitivement la présence française en Amérique du Nord. Ainsi, à la suite de l’envoi d’un fort contingent armé britannique dans les colonies en 1758, d’un manque de motivation français de défendre efficacement ses possessions, du blocus imposé par la Royal Navy (qui s’impose progressivement en maîtresse des mers) aux ports français, et aussi du fait d’une intensification des opérations militaires de la France en Europe, la guerre finit par tourner à l’avantage des Anglais qui peuvent, en 1759, envahir la Nouvelle-France.

Le siège le plus impressionnant10 est celui de sa capitale Québec en 1759. Il dure plus de trois mois. Le général, Louis Joseph de Montcalm-Gozon, marquis de Saint-Véran (dit de Montcalm), soutient le siège de la ville de Québec pendant ces trois mois avant d’être mortellement blessé lors de la bataille des plaines d’Abraham. Québec tombe aux mains des Britanniques en septembre 1759.

La prise de Montréal, en 1760, met fin à la guerre en Amérique et consacre la victoire écrasante de l’Empire britannique sur son concurrent le plus menaçant jusqu’alors. Le territoire français est attribué aux Britanniques en 1763 lors du traité de Paris, à l’exception des îles SaintPierre-et-Miquelon, près de Terre-Neuve.

Pour illustrer sa victoire la Grande-Bretagne fait frapper à Londres, en 1759, une médaille commémorative.

Par le traité de Paris qui amène à la fin du conflit en 1763, la France cède l’ensemble de son empire colonial américain.

Voulant ménager leurs alliés indiens, les Britanniques décident de fixer la limite occidentale de leurs colonies aux Appalaches. Tous les territoires à l’ouest sont déclarés indiens.

Mais la prise de contrôle de la Nouvelle-France par les Britanniques a conduit à une alliance (Front commun amérindien) entre 13 nations amérindiennes : les Outaouais, les Ojibwés, les Potawatomis, les Hurons-Wendat, les Miamis, les Weas, les Kickapous, les Mascoutins, les Piankashaw, les Delawares, les Shawnees, les Mingos et les Sénécas.

Dix de celles-ci avaient été alliés de la France lors des quatre conflits tandis que les Sénécas avaient jusque-là été du côté britannique.

La rébellion du chef ouataouais Pontiac11 commença le 7 mai 1763 en tant que prolongement immédiat de la guerre de Conquête (quatrième conflit) dans le but de chasser les Britanniques hors de l’ex-Nouvelle-France.

Le traité de paix entre les Amérindiens et les Britanniques fut signé le 25 juillet 1766, au détriment des Amérindiens.

En 1774, l’Acte de Québec agrandit le territoire de la province de Québec, qui devient désormais un vaste territoire qui longe la vallée du fleuve Saint-Laurent de Terre-Neuve aux Grands Lacs, le pourtour de ceux-ci ainsi que la vallée de l’Ohio (partie nord de la « Réserve indienne » de 1763). Il donne l’impression d’attribuer un large territoire aux Amérindiens afin d’arrêter une éventuelle rébellion de leur part.

Ces mesures mécontentent les colons américains qui sont obligés de posséder une autorisation spéciale de leur gouverneur pour s’aventurer à l’ouest des Appalaches et s’y établir.

Bien que passée sous domination anglaise, la Nouvelle-France laisse un héritage français incontestable.

Certains noms français de villes sont restés : Bâton-Rouge, La Nouvelle Orléans, Montréal…et les descendants des premiers colons sont toujours présents : Acadiens, Brayons, Cadiens, Québécois francophones dont l’appellation ancienne est Canadiens français, Créoles louisianais et Métis12, faisant perdurer avec panache en territoire anglophone, la langue, les mœurs, les coutumes et la culture françaises.

En 2008 et 2009, pour commémorer ces fascinantes monnaies de carte de la Nouvelle-France, la Monnaie Royale Canadienne fabrique des reproductions métalliques, en argent, d’une valeur faciale de 15$ canadiens. Ces « pièces » rectangulaires montrent un valet et un roi de cœur, une dame et un dix de pique. Elles portent la mention de G. DE PARIS, maître cartier qui les avait fabriquées à l’origine. Les coins de la carte de 10 de pique ont été coupés.

Le tirage est de 25000 exemplaires numérotés pour chacune délivrés avec un certificat de garantie. (Composition : 92 ,5% d’argent et 7,5% de cuivre ; poids : 31,56g ; dimensions : 49,8 x 28,6 mm ; tranche lissée, fini : épreuve numismatique avec couleur au revers et placage or sur la tranche ; artistes : Henri Beau pour le revers et Susanna Blunt pour l’avers).

Remerciements à Claude Bélanger, historien au Québec de la colonisation en Nouvelle-France, à Georges Depeyrot, directeur de recherches au CNRS de Paris, ainsi qu’à la Banque du Canada.

1 Lors du traité de Tordesillas (en Castille, Espagne) – traité international établi le 7 juin 1494 pour établir le partage du Nouveau Monde, considéré comme terra nullius, entre les deux puissances coloniales émergentes, l’Espagne et le Portugal – la France avait été exclue. François Ier mécontent demande à voir la clause qui l’exclut de ce partage et fait armer une flotte qu’il envoie en Amérique du Nord.

2 Le marchand protestant Pierre Dugua de Mons obtient un monopole de dix ans sous conditions d’établir plusieurs colons.

3 Cabane sur pilotis pour faire sécher la morue.

4 Fernand-Michel. 18 ans chez les sauvages : voyages et missions de Mgr Henry Faraud. [S.I.] : S.R. Pub., 1866

5 Des monnaies de carte sont également utilisées en Guyane néerlandaise et en France métropolitaine durant la période révolutionnaire.

6 La traite définit un effet de commerce par lequel un créancier, appelé le tireur, invite un débiteur, appelé le tiré, à effectuer le paiement d’une somme d’argent à une date déterminée à une troisième personne, le bénéficiaire. Ce terme regroupe d’une façon très large l’ensemble des effets de commerce, la traite constitue donc un moyen de paiement qui peut prendre le nom de lettre de change lorsqu’elle est émise par un créancier, ou de billet à ordre lorsqu’elle relève de l’initiative du débiteur.

7 Actuellement, il existe toujours des Rangers. Ils font partie de la réserve de l’Armée canadienne et garantissent une présence militaire dans les régions isolées du Canada comme le Nord canadien et le long des côtes. Ils ont pour mission d’observer et de signaler des activités inhabituelles.Les Rangers canadiens proviennent en grande majorité des nations amérindiennes du Nord. Le mot anglais ranger veut dire garde champêtre. Le mot peut désigner des gardes forestiers, des policiers ou des militaires.

8 Futur premier président des États-Unis, alors jeune officier dans la milice de Virginie, troupe d’auxiliaires coloniaux britanniques.

9 Cette déportation des Acadiens, une partie du Grand Dérangement (période de l’histoire de l’Acadie de 1749 à 1780, voire même 1820), est une expression utilisée pour désigner l’expropriation massive et la déportation des Acadiens, peuple francophone d’Amérique, lors de la prise de possession, par les Britanniques, d’une partie des anciennes colonies françaises en Amérique.

10 Les habitants de Québec vivent dans la famine, la peur et l’incertitude. Les soldats britanniques profitent de leur force pour faire main basse sur les femmes, les enfants et le bétail qui n’ont pu se réfugier à temps dans les bois. Dans certains villages, comme à Saint-François-du-Lac, Portneuf et Saint-Joachim, massacres et scalps sont aussi pratiqués par les troupes britanniques.

11 Le chef ouataouais, originaire de la région de Détroit, inspira le nom de la célèbre voiture américaine Pontiac, créée par la société Général Motors.

12 Enfant ayant un parent européen et un autre amérindien